ACEチャリティランナーインタビュー 「チャリティランナーとして走る意味 ― 自然と力が湧いてくる瞬間」

2025.07.28 ACE

ACEのチャリティランナーとして東京マラソン、東京レガシーハーフマラソンに挑戦してくださっているランナーの方にお話を伺いました。チャリティのために走ることが、どのような気持ちの変化をもたらしたのか、ご紹介します。

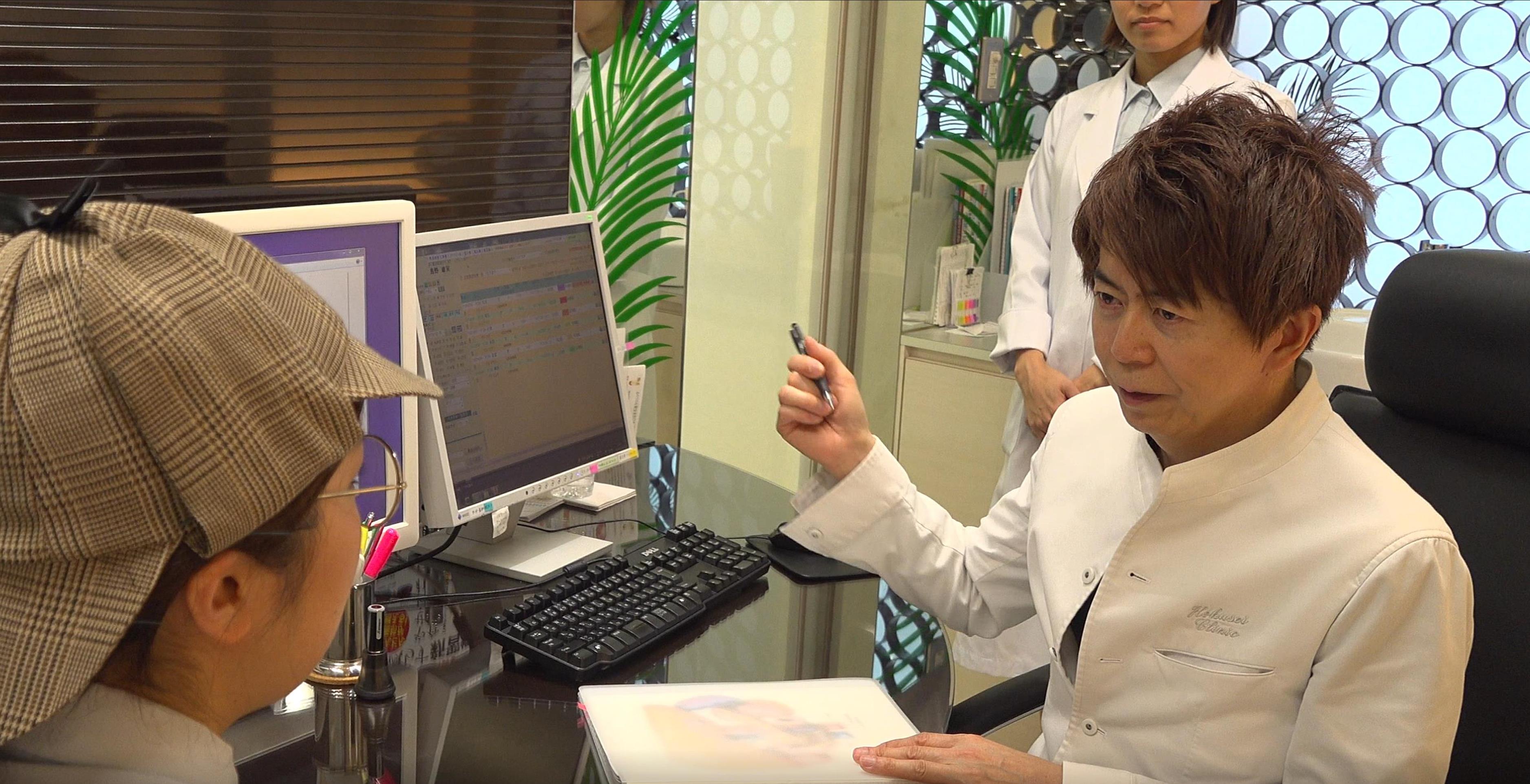

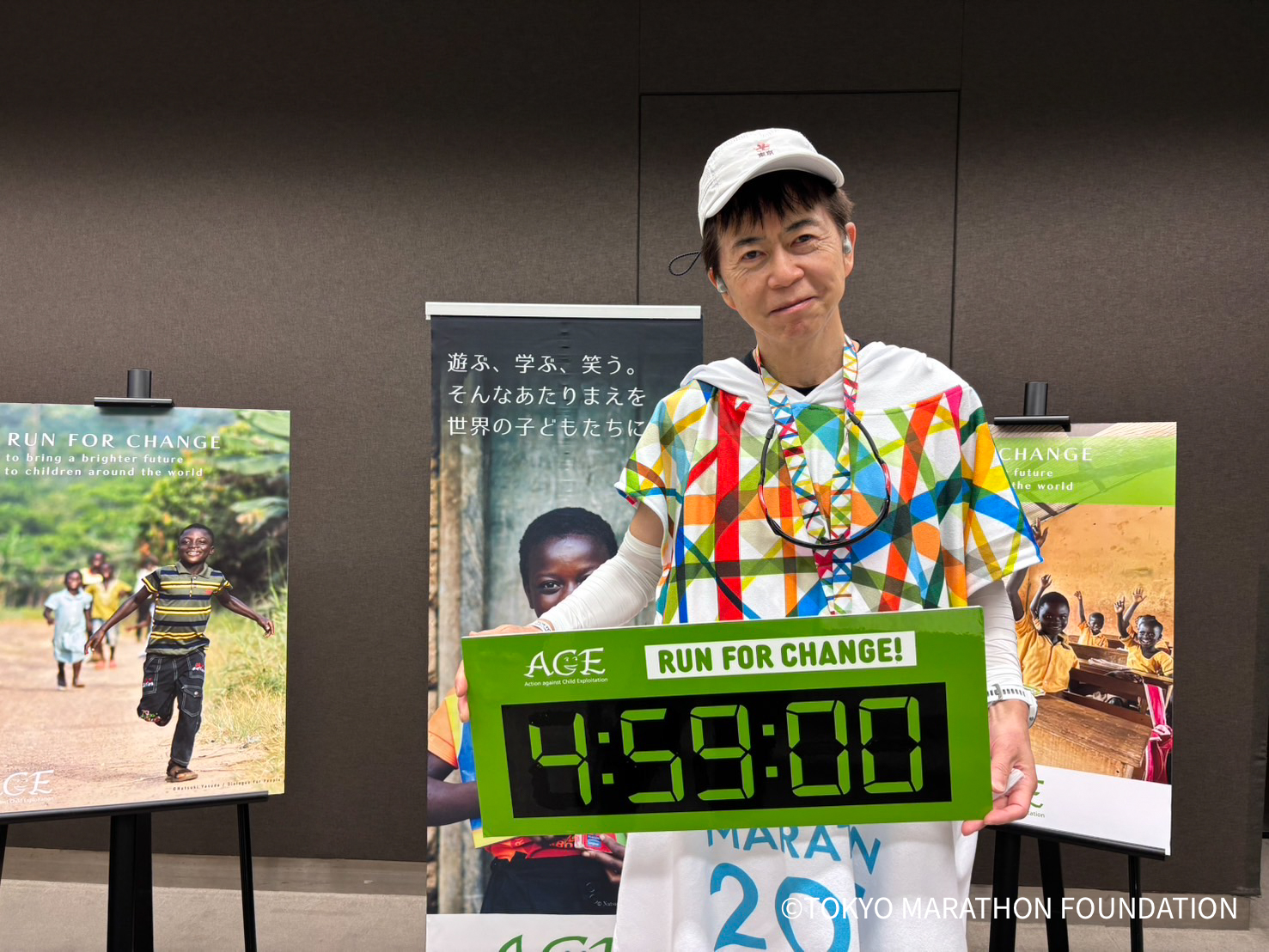

島野 雄実 さん

内科・小児科医として診療に従事する傍ら、2023年4月にマラソンを始める。ACEのチャリティランナーとして東京レガシーハーフマラソン2023・2024、東京マラソン2025に出走し、次回の東京レガシーハーフマラソン2025も参加予定。

チャリティランナーとしての参加と気づき

― 医師としての視点から、ACEとの出会いまで

私は普段、内科・小児科の医師として、特に肥満治療に取り組んでいます。日本では過食から肥満、さらに生活習慣病へと進行する患者さんが非常に多く、これが深刻な社会課題になっています。一方で、アフリカや南アジアでは食べるものすら手に入らず、飢餓に苦しむ人たちがたくさんいる。 WFP国連世界食糧計画(国連WFP) などを通じて、そうした現実は以前から知ってはいましたが、やはりその「差」に対して、理不尽さをずっと感じていました。

そんな中でチャリティランナーという存在を知り、「チャリティという手段で貢献できるのか」と思ったのがきっかけです。そしてACEの活動内容をよく拝見すると、自分が感じていた問題意識である食や教育、労働の格差と重なる部分が非常に多く、すぐに「ぜひ参加したい」と思いました。

実際、チャリティランナーとして走ることで、「何のために走るのか」という意識が大きく変わりました。

初めてのチャリティランナー経験

― マラソン初心者としての挑戦

マラソンを始めたのは、2023年の4月からです。それまでは、まったく走ったこともありませんでした。初めて参加したレースが、チャリティランナーとしての東京レガシーハーフマラソンだったのですが、会場では他にもたくさんのチャリティランナーがいて、「同じ思いで走っている仲間がこんなにいるんだ」と、すごく心強く感じました。

走ることで得た変化

― 自分自身の変化と応援の力

そのときのレースでは、時間制限ギリギリでのゴールになってしまって、「ACEの皆さんをずいぶん待たせてしまったな」と思いました。(フィニッシュ地点の国立競技場では、ACEのスタッフがチャリティランナーを迎えるために待機していた)でも、それが逆にきっかけになって、「来年は待たせないようにしよう」と思えました。実際に、翌年には30分ほどタイムを縮めることができました。

「応援してくれる人がいる、待ってくれている人がいる」、そのことを思うだけで、自然と頑張れるものなんだなと感じました。

東京マラソン2025では、ACEの応援の方が2か所にいてくださって、そこでも無事見つけることができました。私は知り合いや仲間がほとんどいない中で走っていたので、「応援がある」ことのありがたさを、改めて実感しました。

チャリティランナーとして走るということ

― 意識とモチベーションの変化

マラソン大会に参加する際、「ただ走る」ことと「チャリティランナーとして走る」ことでは大きく違います。普段は、「気持ちいいから走る、天気がいいから走る」そんな自然な理由で走っていたけれど、チャリティランナーとして大会に出ることで、「支援のために走る」「誰かのために走る」という想いが加わります。

ACEの理念や、その活動の裏で尽力されている方々、そして支援を必要とする子どもたちがいる。その「奥行き」を意識しながら走ることで、自分の中に責任や使命感のようなものが生まれます。

だからこそ、「ちゃんと走らなきゃ」という気持ちが意識が強まってきて、それが結果的に走力向上にもつながっているのかなと思います。チャリティランナーで走る人は皆さん、きっといつもより早く走っているんじゃないかな。チャリティランナーとして走ることで、自然と力が湧いてくる、そんな気がします。

最後に

チャリティランナーとしての活動は、自分の人生にとって非常に大きな意味を持つものになりました。ただ走るだけでなく、「思いをのせて走る」ことが、こんなにも自分自身を変えてくれるとは思いませんでした。「走ること」と「伝えること」しかできないけれど、今後もこの活動を続けながら、一人でも多くの人にこの想いを伝える役割ができたらと思っています。